GIA发现覆合钻石

, , , 和五月 1, 2017

氮是造成天然钻石中晶体缺陷的最常见元素。它可以单个出现以替代钻石中的碳元素,也能以集合体的形式出现在钻石晶体结构中。与之相反,硼则是在天然钻石中很难得一见的杂质元素。因此,在一颗钻石中同时出现氮和硼两种杂质的情况是极其罕见的。美国宝石学院(GIA)位于纽约的实验室在最近就遇到了一颗这样的钻石。这是一颗重0.33克拉的彩蓝钻 (Fancy Blue)(图1)。

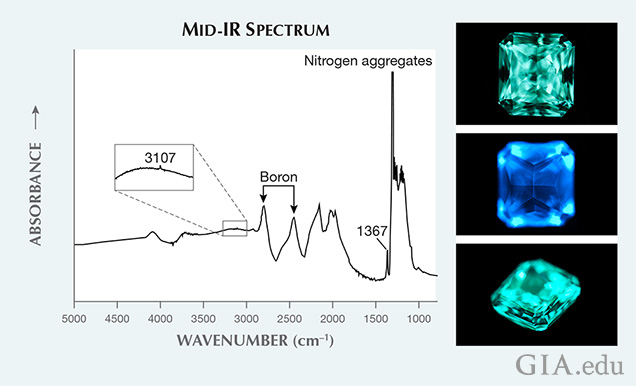

这颗钻石的红外光谱显示了一个不寻常之处:它是Ia和IIb混合型钻石(图2)。红外光谱还显示出由沿一定晶体方向 (通常为{100}方向)分布的微小面缺陷造成的位于1367 cm-1的吸收峰以及位于3107 cm-1的氢吸收峰。自然界中Ia和IIb混合型钻石异常罕见,这之前在《宝石和宝石学》(Gems& Gemology)期刊中只有过一次报道(2009年春季刊,lab notes部分,第55-57页)。相比于这篇报道中的钻石,这次发现的彩蓝钻中氮集合体的浓度要高出很多。DiamondView检测中发现钻石正面显示出黄绿色的荧光而钻石背面则显示出蓝色的荧光(图2)。在用DiamondView进行更细致的检测时我们发现在钻石冠部最上方有一发出黄绿色荧光的薄层,该发光层与钻石的其他部分之间存在一明显的分界线,这条分界线位于冠部刻面上(图3)。对钻石的台面和该分界线部位进行的光致发光光谱检测显示出由SiV-(硅空位)缺陷造成的位于736.3和736.9 nm的发射峰。

虽然SiV-(硅空位)缺陷也可能出现在天然钻石中,但诸如明显分界线,黄绿色荧光,以及磷光的出现都提示该钻石最顶部的一层是CVD(化学气相沉积法)合成钻石。而钻石其他部分在DiamondView检测中虽然发出荧光但无磷光现象,这一观察结果与天然Ia型钻石的特征相符。钻石冠部的刻面上存在着一条清晰可见的分界线和分界面(图3)。这一分界面也可以从钻石亭部通过光纤光源发出的强反射光照射观察到。作者在分界面上还观察到一个类似云雾的包裹体以及一个靠近分界面或在分界面上的暗色针状包体(图3)。此外,在钻石的主体部分还观察到了一个小的应力晕。从整个钻石的亭部观察到的应力图案样式也与天然Ia型钻石特征一致。

CVD合成钻石的品质与生长过程中籽晶的晶体方向和温度密切相关。从上世纪60年代初期开始人们就在天然钻石上生长CVD合成钻石的薄膜(W.G. Eversole, U.S. patents 3030187 and 3030188, 1962)。甲烷和其他含碳的气体被应用于这一生长过程,但当时是石墨和CVD合成钻石薄膜同时沉积在天然钻石上的。在1993年CVD合成钻石薄膜成功地生长在IIa和Ia型天然钻石上 (B.G. Yacobi et al., “Preferential incorporation of defects in monocrystalline diamond films,” Diamond and Related Materials, Vol. 2, No. 2-4, 1993, pp. 92–99)。当时的实验人员将甲烷和氢气的混合气体加压到80托并置于一个微波等离子体辅助化学气相沉积装置中。装置中的甲烷和氢气发生化学反应从而产生了氢原子,这些氢原子形成一个由sp3键连接的表面以防止石墨化的出现。在这次研究的这颗钻石样品中没有发现单个的替代氮原子(Ns0),这一结果提示我们在往底部天然钻石上沉积合成钻石的过程中所采用的温度是较低的。这个推论也与Yacobi (1993) 的研究结果相吻合,在该项研究中实验人员在Ia型钻石的{100}方向上生长CVD钻石时采用的是880°C的温度而在Ia型钻石的{111}方向上生长时则采用1200°C的温度。

根据对这颗作为主体的天然钻石晶体形态的观察,我们很清楚地发现其顶部的CVD合成钻石生长层是在接近或沿着天然钻石的{100}方向生长的。这颗天然钻石除了一个小的应力晕外没有其他包裹体。CVD合成钻石生长层的厚度大约为80微米(图3)。傅立叶转换红外光谱的研究是针对钻石整体进行的,因此这个方法很难单独分辨出顶部CVD合成钻石生长薄层和下部天然钻石主体各自的红外吸收特征的。然而,荧光和磷光的观察则揭示出钻石顶部的薄层中含有硼元素(加入硼的CVD合成钻石部分)而底部钻石则含有氮元素集合体。当人们从这颗钻石的台面向下进行观察时,其顶部薄薄的一层IIb型CVD合成钻石有效地使这颗钻石整体上呈现彩蓝色。

这颗带有合成钻石生长层的彩色钻石GIA也是第一次遇到。这一经历再次向我们证明对彩色钻石的鉴定应该格外小心,要注意观察异常特征的出现,比如这次的平直分界线及与其相连的分界面的出现,还有DiamondView下荧光的分带现象的出现都是一些异常的特征。对这颗组合钻石的检测提醒我们类似的现象也可能在无色及近无色的钻石中出现。

Kyaw Soe Moe, Paul Johnson 及Ulrika D’Haenens-Johansson是美国宝石学院纽约实验室的研究员。Wuyi Wang是美国宝石学院研发部门的负责人(director of research and development)。

.jpg)